S’abonner pour poursuivre la lecture

Achetez un abonnement pour avoir accès à la suite de cette publication et à d’autres contenus exclusifs.

Achetez un abonnement pour avoir accès à la suite de cette publication et à d’autres contenus exclusifs.

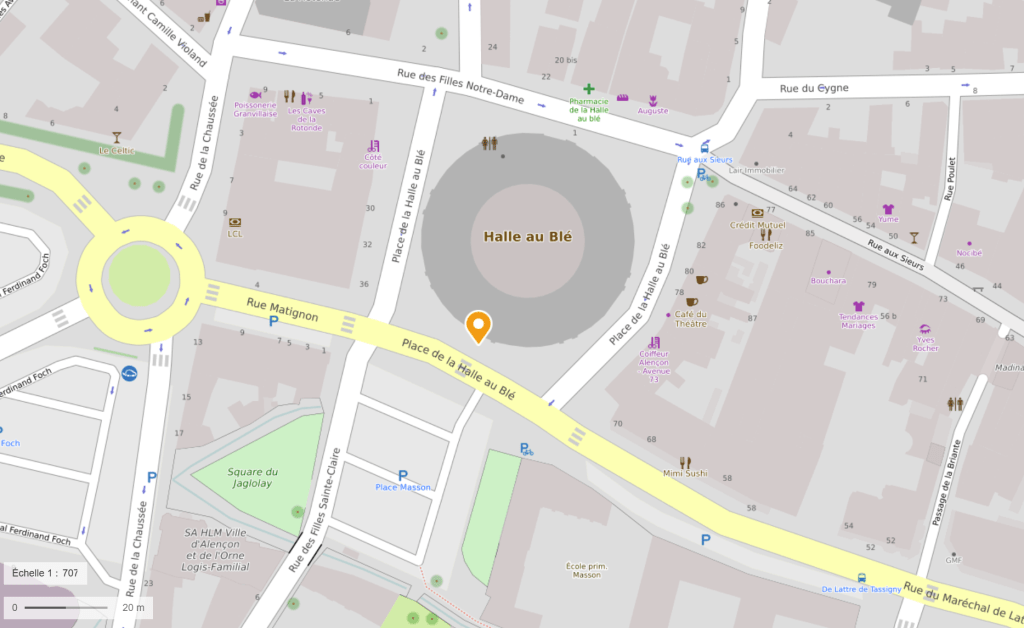

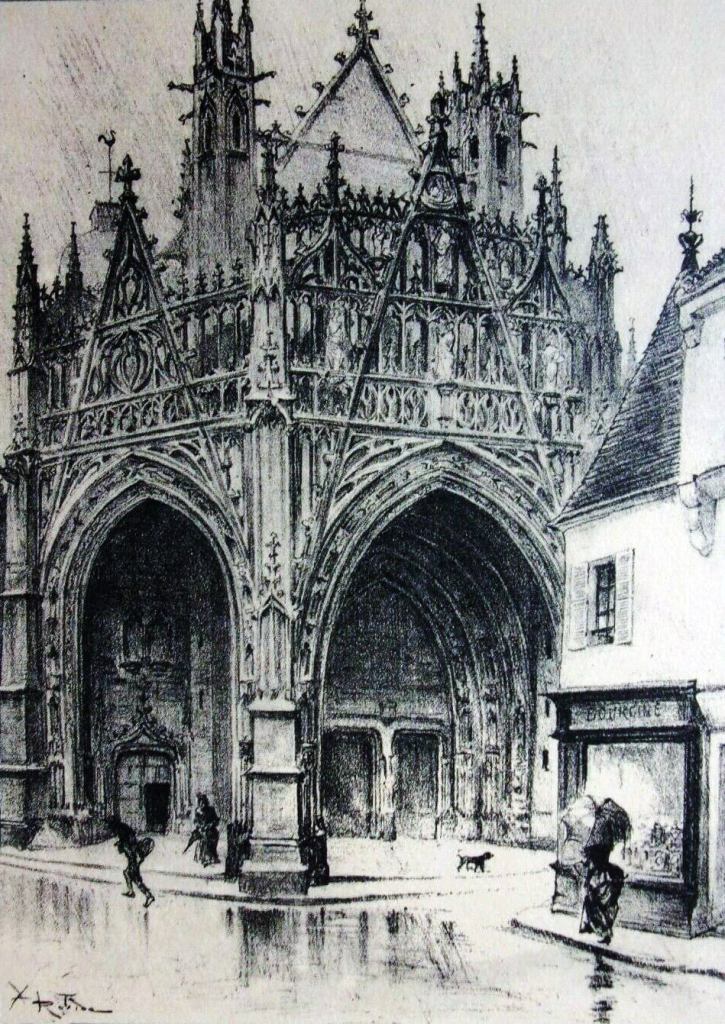

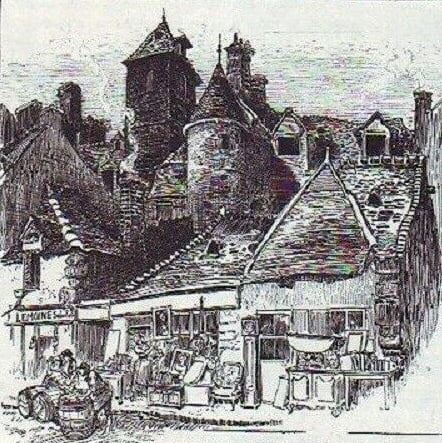

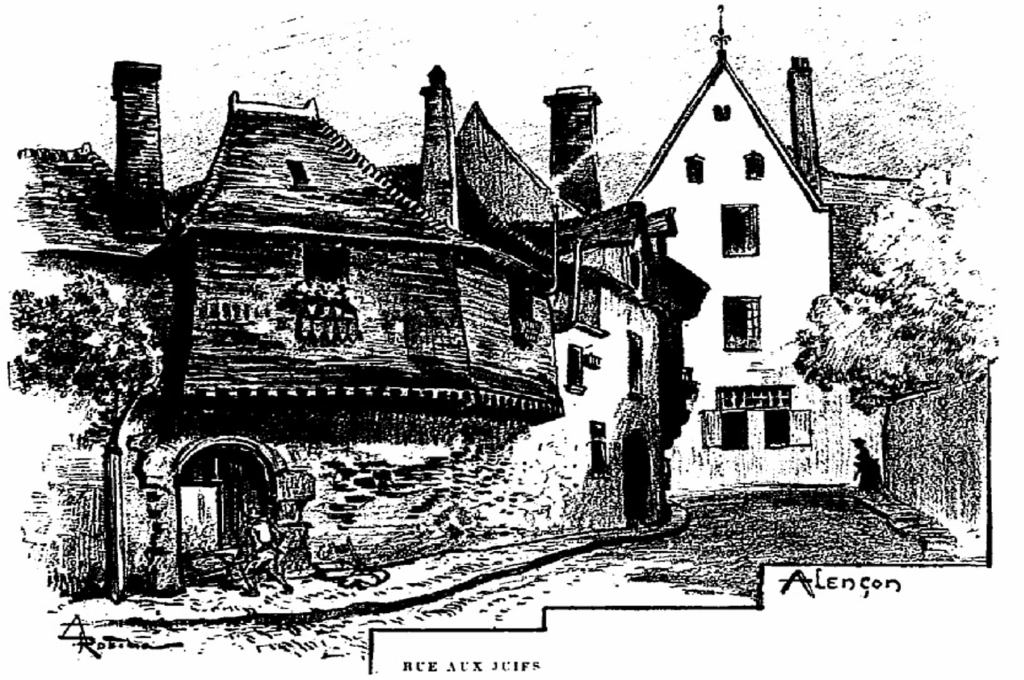

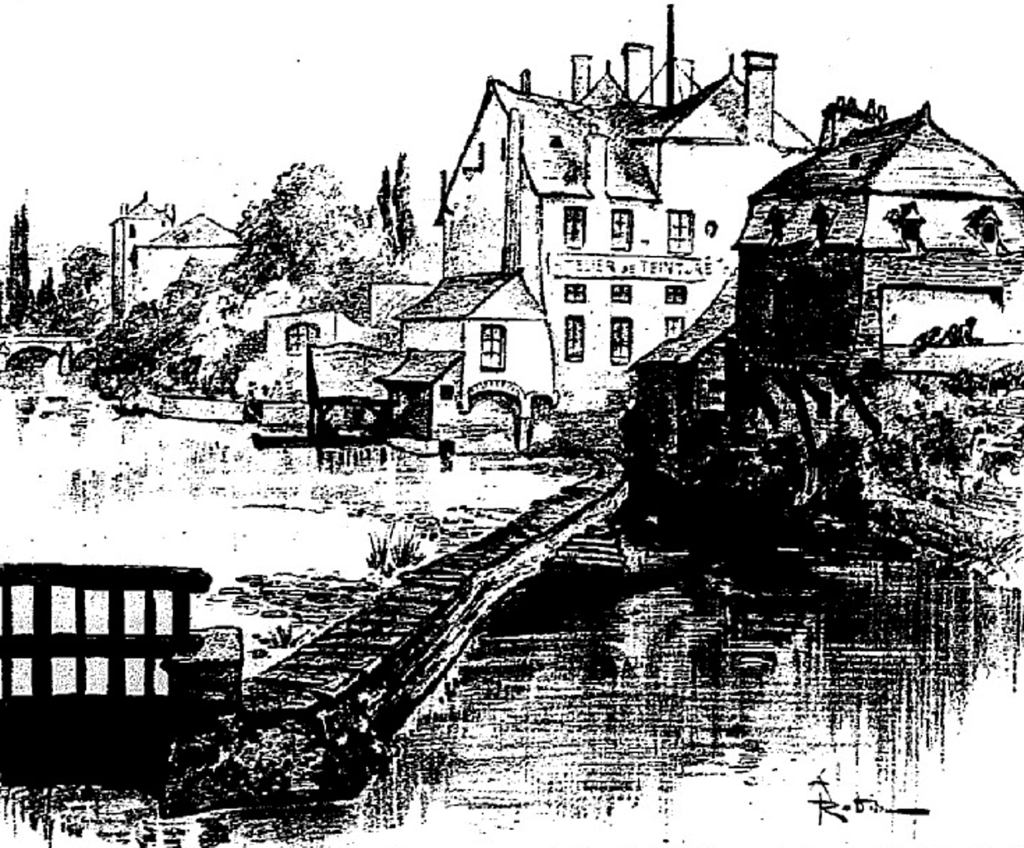

Parmi les dernières expressions du courant pittoresque, la collection La Vieille France occupe une place à part, notamment grâce à la contribution du célèbre illustrateur Albert Robida (1848-1926). Ce dessinateur, aussi visionnaire dans ses œuvres de science-fiction que passionné par le patrimoine, a réalisé de nombreuses gravures pour cette série. Dans le volume consacré à la Normandie, plusieurs illustrations mettant en scène Alençon portent ainsi sa signature, offrant un témoignage précieux du regard artistique qu’il portait sur la ville et ses monuments. Ces planches, fréquemment éditées sous forme de lithographie, parlent à tous. L’église Notre-Dame sous la pluie ou la rue de la Juiverie, parfois colorées, ont décoré de nombreux domiciles alençonnais.

L’église Notre-Dame sous la pluie, par Robida. Le miroir d’eau couvrant la Grande rue reflète le porche. A droite, les maisons à pans de bois de la rue du Bercail. On se demande si le dessin a vraiment été fait dans ces conditions : pas facile de crayonner trempé !

Parmi les incontournables, le château. La proximité du tribunal justifie de meubler la scène avec des hommes de loi.

Dans la suite de cette série de la fin des années 1880, voici la rue aux Sieurs, avec des maisons attribuées aux « Quatre Sieurs », à l’angle de la rue de la Cave-aux-Boeufs. Robida est particulièrement séduit par ces étagements de volumes qui se rapprochent beaucoup de ses architectures imaginaires. Il est en effet l’auteur de romans de science-fiction et de récits fantastiques.

Le tournant de la rue de la Juiverie a aussi été représenté par Robida avec un beau contraste entre le noir de l’ardoise et le blanc du grand pignon de la rue des Granges. Les encorbellements, disparus, à l’angle des deux rues se dressent dans l’ombre.

Ce dernier dessin est un autre précieux témoignage d’un secteur d’Alençon qui a totalement disparu. Il s’agit de la rive de la Sarthe, côté Montsort. Les maisons sont accrochées sur les berges maçonnées. Au premier plan, la digue du bief du moulin et au loin, le Pont Neuf.

Jean-David Desforges

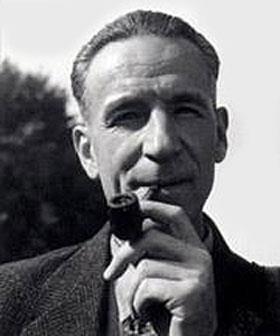

André Zucca (1897-1973) demeure une figure ambivalente de l’histoire de la photographie française. Accrédité par « Signal », le journal de propagande nazie créé en 1940 sous l’impulsion de Joseph Goebbels, il est souvent désigné sous le terme de « photographe collabo ». Du fait de sa collaboration de travail, Zucca a laissé derrière lui une collection d’images uniques et fascinantes de la France sous l’Occupation, constituant un témoignage historique d’une rare ampleur.

Après la Libération, André Zucca est arrêté mais échappe à une condamnation lourde, bénéficiant d’un non-lieu. Son travail tombe dans l’oubli avant d’être redécouvert à la fin du XXe siècle. Aujourd’hui, ses photographies, conservées en partie par la Bibliothèque historique de la Ville de Paris, constituent une source documentaire précieuse sur la vie en France entre 1940 et 1944. Elles nous interrogent sur la manière dont l’image peut être utilisée à des fins de propagande, mais aussi sur la complexité des choix individuels en temps de guerre.

Dans les derniers jours de juillet 1944, André Zucca suit les 90 volontaires du Comité ouvrier de secours immédiat (COSI) quittant le siège parisien de cette organisation, un outil de la propagande de Vichy orienté vers les milieux ouvriers. Leur destination : la Normandie, et plus précisément Alençon pour plusieurs d’entre eux. Leur objectif : secourir les victimes des bombardements… avec un sérieux temps de retard. Mais l’essentiel est de montrer les victimes des Alliés.

En arrivant par la route de Paris, les bénévoles du COSI découvrent les bombardements de Courteille et de la gare d’Alençon, depuis le pont de Verdun. La gare, visée par les Allemands dès 1940, subit à nouveau des destructions avec les bombardements du 6 juin 1944. Après ces attaques, elle est partiellement dégagée des gravats pour la rendre fonctionnelle. Malgré ces efforts, l’efficacité des bombardements alliés pour neutraliser le transport ferroviaire allemand reste évidente.

Une fois sur place, les équipes sont accueillies à la préfecture rue Saint-Blaise. Dans la cour, un groupe attend des instructions. Alençon est défini comme un « échelon avancé », et leur relais avec l’armée allemande est un certain colonel Kuentz, qui leur permet de bénéficier de 26 tonnes de nourriture, plus de 40 000 vêtements, 260 tenues pour bébé, 9 250 paires de chaussures et des sommes considérables issues… des Biens Juifs.

Pendant ce temps, André Zucca s’aventure en ville. La Grande Rue a subi des bombardements le 17 juillet 1944. Les gravats sont rassemblés sur les bords des voies. Sur l’ancienne Maison des Madelonnettes (un couvent des XVIIe-XVIIIe siècles), on distingue l’enseigne du Frontbuchhandlung (librairie de propagande et d’armée). En prenant du recul, sous le porche de l’église Notre-Dame, elle-même endommagée, la vue est saisissante.

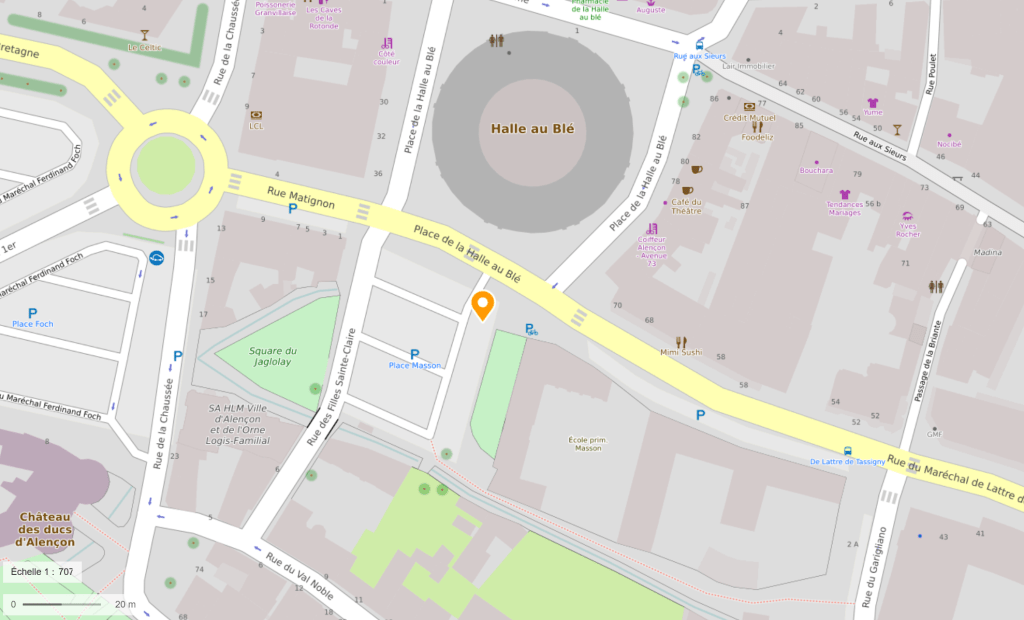

Les victimes des bombardements, désormais sans logement et qualifiées de « réfugiés » dans les textes de propagande, sont hébergées à Alençon. L’ancien hôtel particulier Masson sert de dortoir. Les conditions y sont précaires, reflet d’un pays occupé, frappé de pénuries depuis plusieurs années. Les femmes sont accueillies dans un autre lieu de la ville, qui reste à identifier. Un simple robinet pour plusieurs personnes… réalité ou mise en scène pour marquer les esprits ? N’oublions pas que chacun de ces clichés sert un discours de propagande.

Les « réfugiés », selon le texte Normandie, terre de souffrance, attendent leur transfert place Masson. Des logements leur ont été désignés dans la Sarthe et la Mayenne. On les voit monter dans des camions avec toutes leurs affaires, un départ imminent. Pourtant, d’après les premières recherches, il n’est pas certain que des Alençonnais figurent parmi eux. Il s’agirait plutôt d’habitants des secteurs de Mortain et de Domfront.

Si ces photographies offrent un aperçu saisissant d’Alençon à moins de deux semaines de l’entrée de la 2e DB, il est essentiel de rappeler leur contexte : une opération de propagande. Derrière le COSI, organisation vichyste, ce sont bien les nazis qui orchestrent l’ensemble. D’autres clichés concernant Mortain, Barenton et Domfront existent. Plus explicites que la série d’Alençon, ils mettent en scène des cadavres et des blessés.

Jean-David Desforges

Il est parfois des découvertes qui sont aussi inattendues qu’émouvantes.

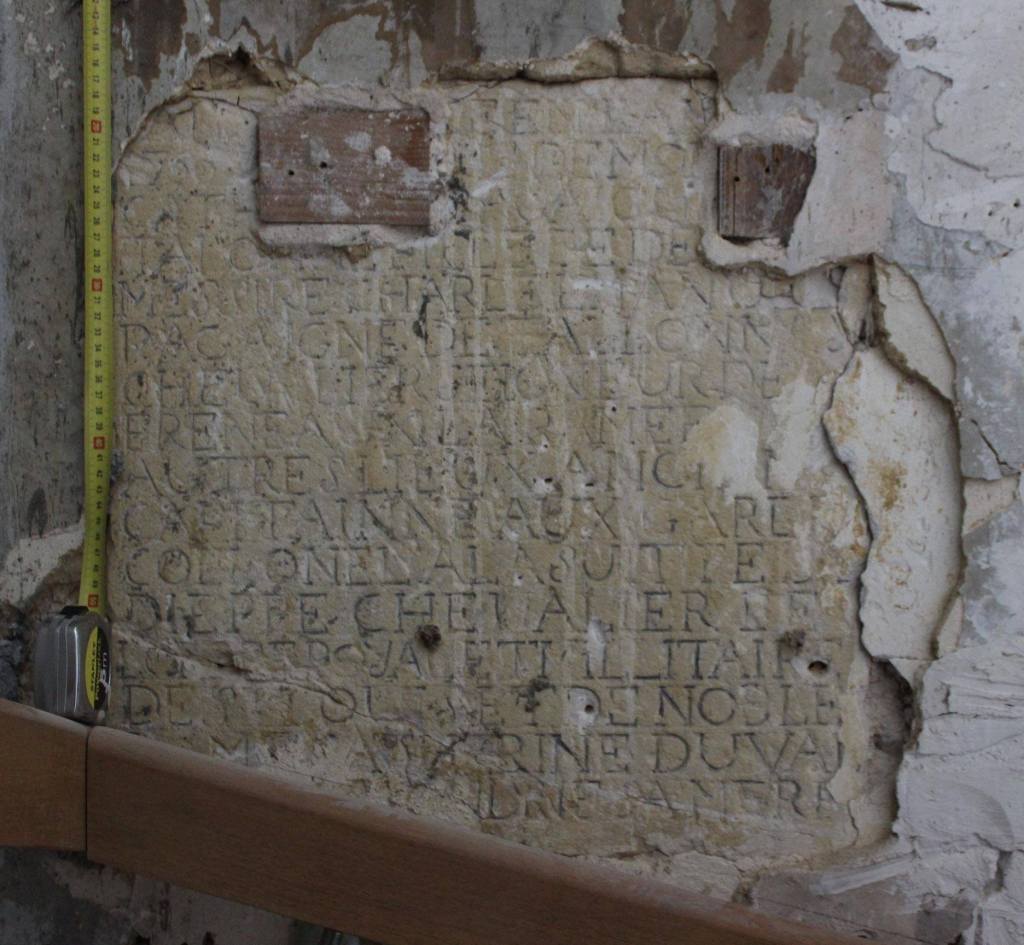

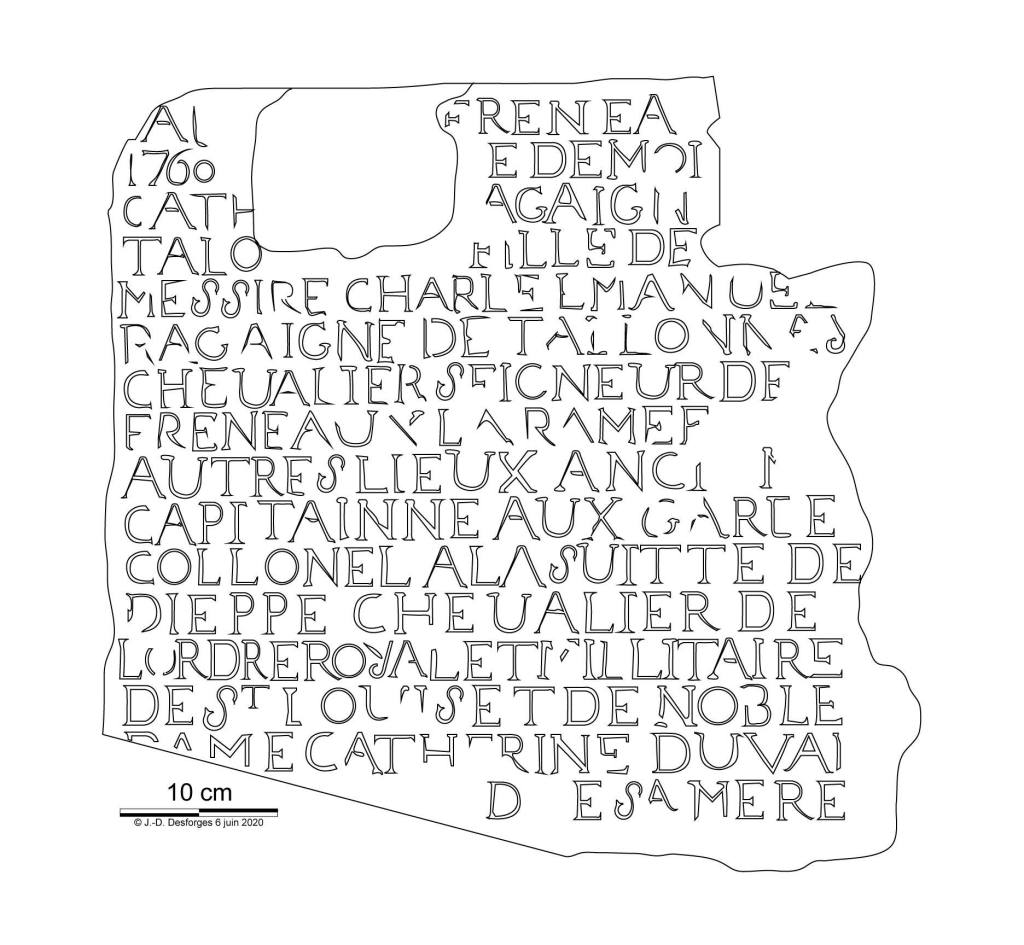

A l’occasion de mise aux normes dans un ancien hôtel particulier du quartier Notre-Dame à Alençon, une longue inscription a été mise au jour, gravé dans une dalle en calcaire. Poussons la porte…

Une plaque de plâtre qui tombe et c’est une vie passée qui réapparaît, dans toute sa fragilité. Mais n’est-ce pas la fonction des monuments funéraires ?

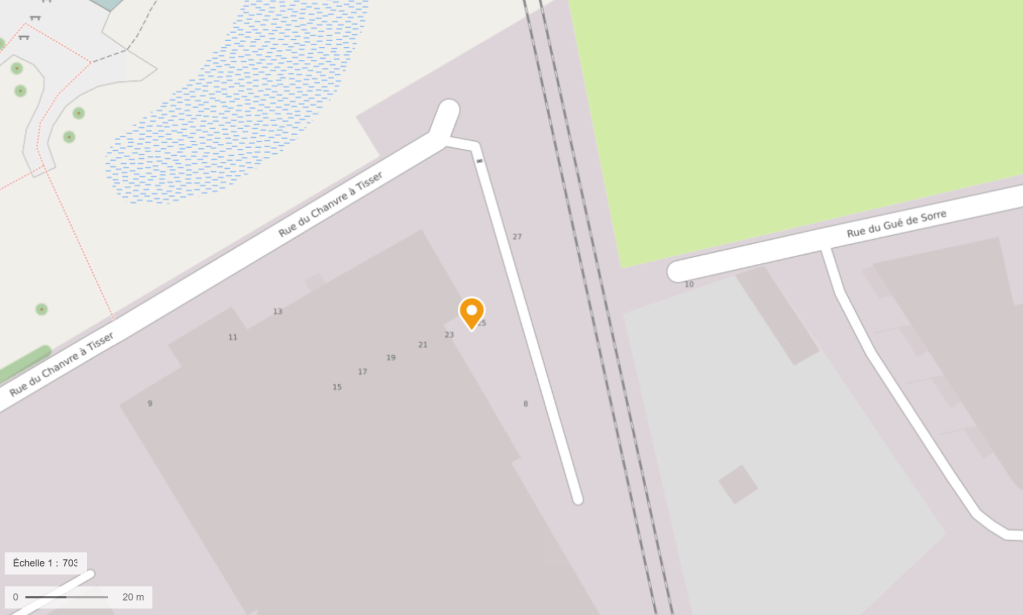

Cette épitaphe nous parle de « DEMOIselle CATHerine RAGAIGN… FILLE (?) DE MESSIRE CHARLE EMANUEL RAGAIGNE DE TALLONNAY CHEVALIER SEIGNEUR DE FRENEAUX LA RAMEE ET AUTRES LIEUX ANCIEN CAPITAINNE AUX GARDES COLLONEL A LA SUITTE DE DIEPPE CHEVALIER DE LORDRE ROYAL ET MILITAIRE DE ST LOUIS ET DE NOBLE DAME CATHERINE DUVAL … SA MERE.

La famille Ragaigne de La Hutellière ou de Tallonnay suivant la branche, est une famille de gentilshommes militaires et campagnards de la région de Sées. Si l’épitaphe parle plus de ses parents que d’elle-même, c’est peut-être que Catherine devait être toute jeune. Nous en saurons plus lorsque nous aurons trouvé les actes paroissiaux la concernant.

Comment cette stèle a pu se retrouver prise dans une maçonnerie ? Elle provient peut-être du cimetière de l’église Notre-Dame, toute proche. L’immeuble date des années 1780, période à laquelle le cimetière est désaffecté et transféré dans celui de la chapelle Saint-Blaise. Un récupérateur de matériaux a pu être sollicité pour approvisionner ce chantier, comme le suggère des lapidaires médiévaux en remploi, ici et là dans ses élévations.

Jean-David Desforges

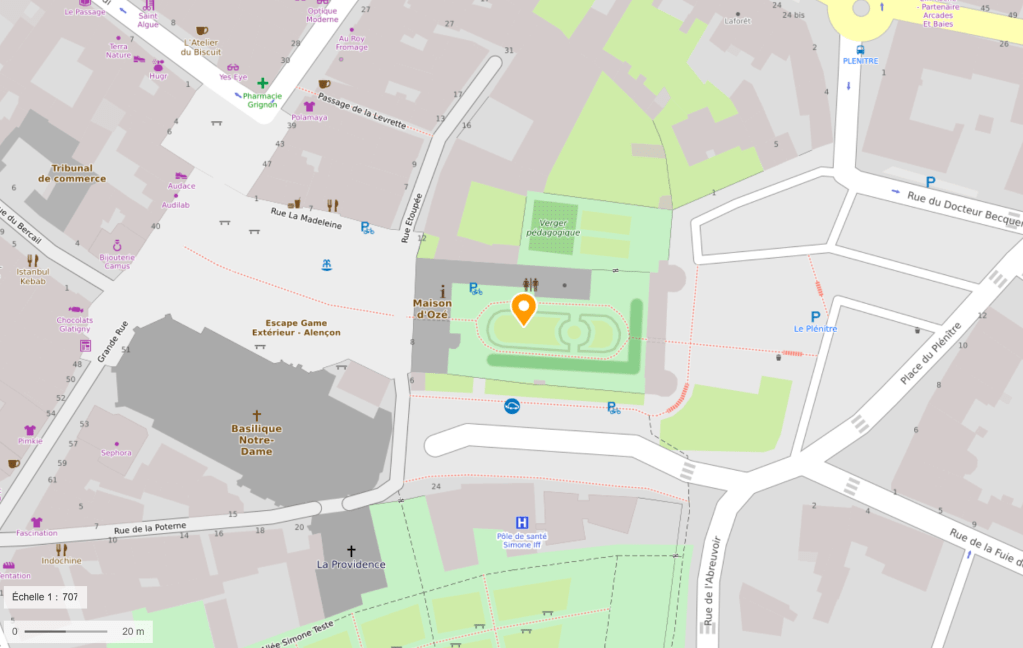

Traditionnellement datée du milieu du XVe siècle, la Maison d’Ozé est cependant plus ancienne. Débutée au siècle précédant comme le prouvent de multiples éléments, elle a été modifiée et agrandie. L’aspect que nous lui connaissons n’est que l’aboutissement de tous ces changements, comme pour tout bâtiment. Si nous avons l’impression de la connaître par cœur, c’est parce que la Maison d’Ozé est emblématique d’Alençon.

Pourtant, à ma connaissance, personne n’a pensé à la dessiner avant le XXe siècle !

A la toute fin du XIXe siècle, période où la photographie se démocratise, Gabriel Fleury (1846-1926), passionné par le patrimoine et éditeur, à la suite de son père, va produire l’une de ses premières vues. C’est un précieux témoignage de son état avant le projet de démolition, son sauvetage et sa restauration.

Les noms de Henri Renault du Motey (1858-1932) et de Georges Le Bouc de La Deurie (1847-1927) sont également fortement attachés à la Maison d’Ozé, entre autres. Achetée en 1861 par la municipalité d’Alençon avec le projet de la raser, elle est menacée en 1898. Ces deux personnalités vont fortement s’engager pour sa sauvegarde et obtenir son classement en 1900.

Georges Le Bouc réalise un long poème en faveur de la conservation de la Maison d’Ozé, la dessine et la grave pour illustrer son œuvre.

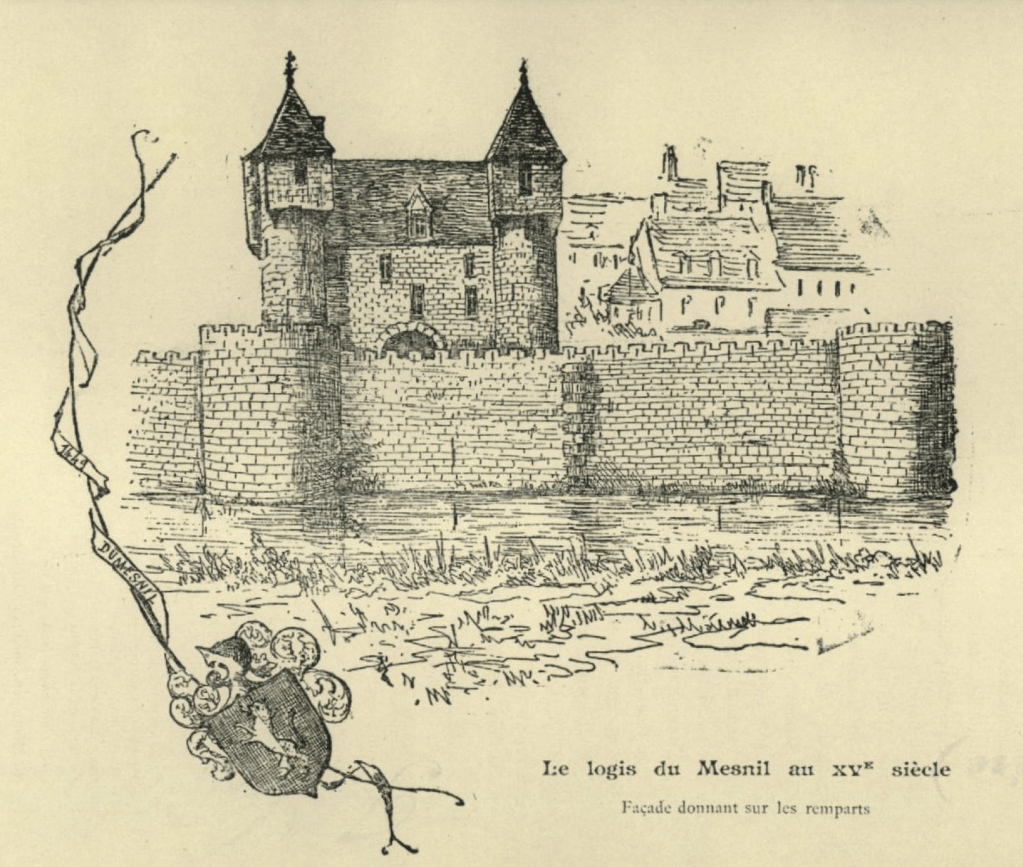

Henri Renault du Motey publie une série d’actes du XVIe siècle et se hasarde à proposer un restitution. C’est précisément sur ce travail, plus romantique que scientifique, que je vous propose de revenir. S’il a eu son utilité pour sensibilisé le public en 1903 sur l’intérêt de la Maison d’Ozé, il n’en demeure pas moins faux. Si l’on applique quelques principes d’analyse, le résultat est très différent.

La Maison d’Ozé est alors représentée avec :

Par ailleurs, la topographie ne se prête pas à des fossés en eaux au pied des murailles du Plénître, placés à mi-pente sur le coteau nord de la Sarthe. Ces fossés entaillés dans le granit, ont laissé leur souvenir dans le toponyme Les Perrières, des carrières encore utilisées au XVIe siècle.

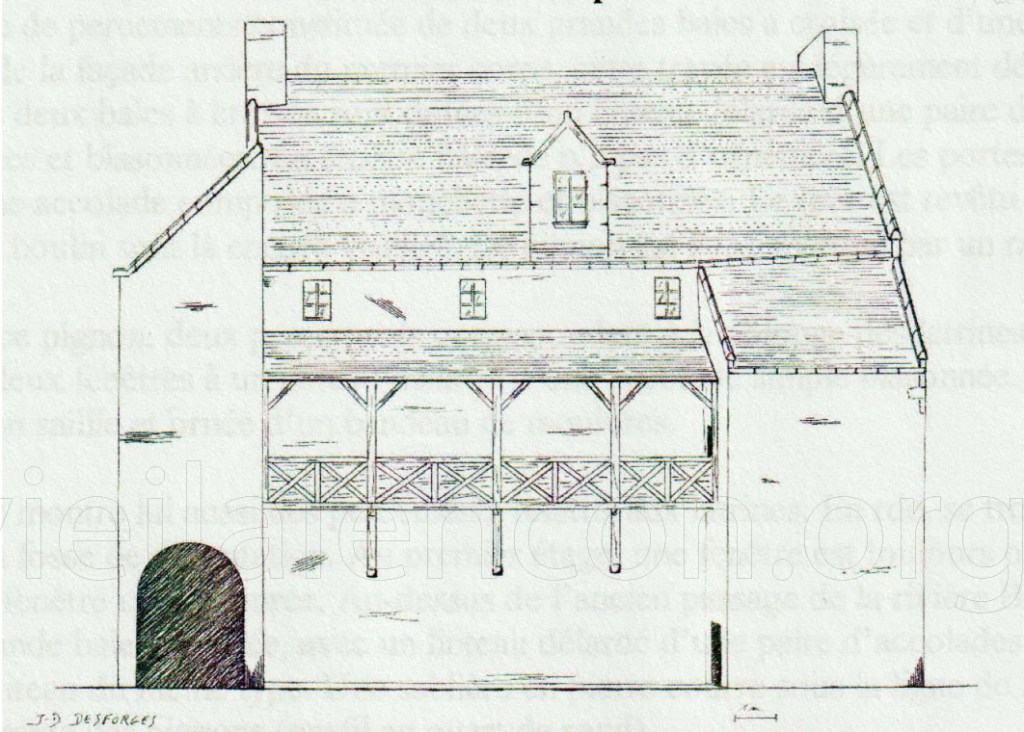

Il existe bien une tourelle d’escalier nord mais celle-ci a une configuration très différente. Loin d’être une jumelle, elles est de plan quadrangulaire et s’adosse au logis. Elle est couverte par un toit en appentis. Avec un peu de recul, on peut voir que sa maçonnerie est cohérente avec celle du pignon : le rampant en pierres de taille courre à la fois sur le logis et sur la tourelle ; la maçonnerie de moellons semble d’un seul tenant.

La tourelle sud a pour sa part quelques spécificités : elle recèle quelques précieux indices archéologiques pour comprendre une configuration primitive. Si de loin, elle semble être un cylindre, son flanc nord est cependant rectiligne et présente une baie obturée au niveau du premier étage. Cette partie appartient à un édifice plus ancien.

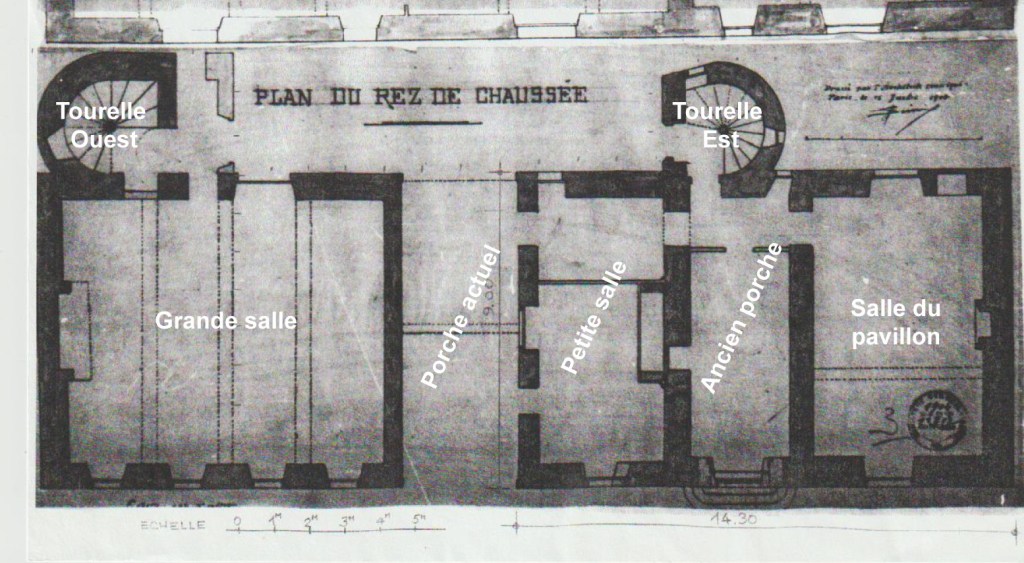

Au rez-de-chaussée du pavillon, derrière la tourelle, on trouve une longue salle voûtée traversante : il s’agit d’un porche. La disposition se comprend plus aisément sur un plan :

On le voit bien avec ce mur de moellons : il faut oublier l’idée d’un parement de granit. En revanche, on discerne des corbeaux de place en place et un ressaut au-dessus du porche qui sont les indices d’une coursière.

Tous les éléments étant présentés, voici une proposition étayée de l’état de la Maison d’Ozé de sa construction au XVIe siècle. Le porche centrale n’existe pas, le rez-de-chaussée étant occupé par une grande salle d’apparat. La communication entre la rue de la Motte (ancien nom de la rue Etoupée) et la cour se fait par un porche inclus dans un bâtiment adossé au pignon du logis et qui s’avance dans la cour. Comme ce bâtiment n’a pas d’escalier, son premier étage est desservi par une coursière accessible depuis l’escalier ouest. Cette coursière est ancrée sur la façade grâce à des consoles de granit, des ancrages et un ressaut de maçonnerie. Le percement du porche au XVIe siècle condamne la coursière qui ne peut plus tenir. Elle est compensée par la construction de la tourelle d’escalier est. L’ancien porche est obturé. La grande salle d’apparat est coupée.

Jean-David Desforges

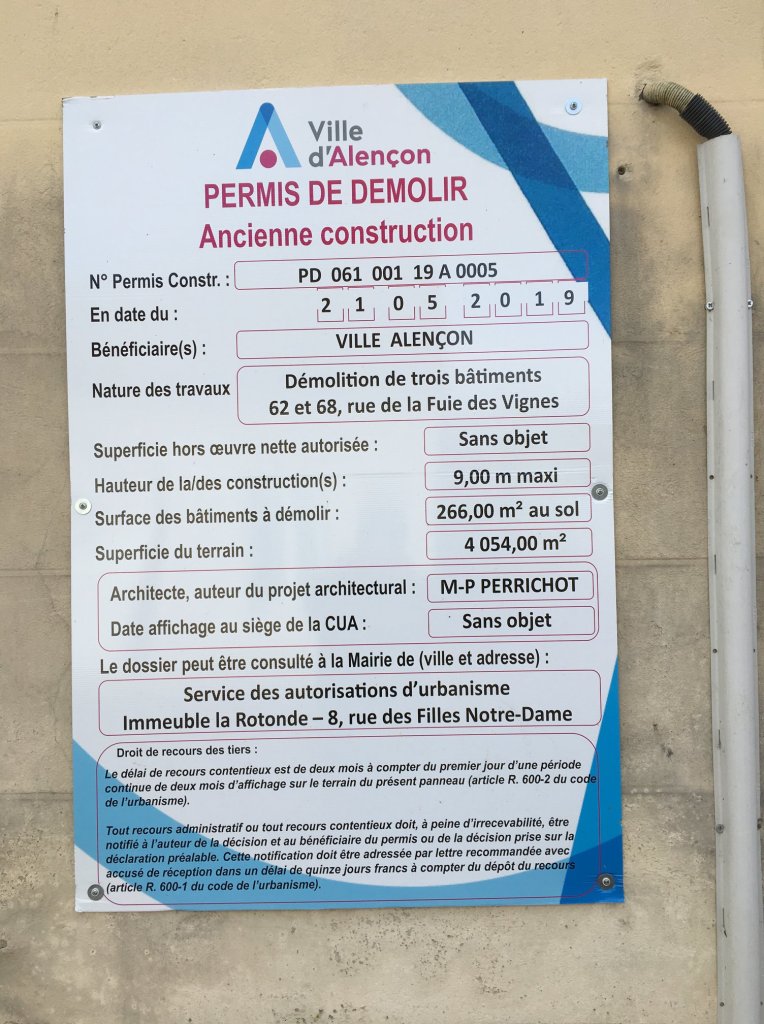

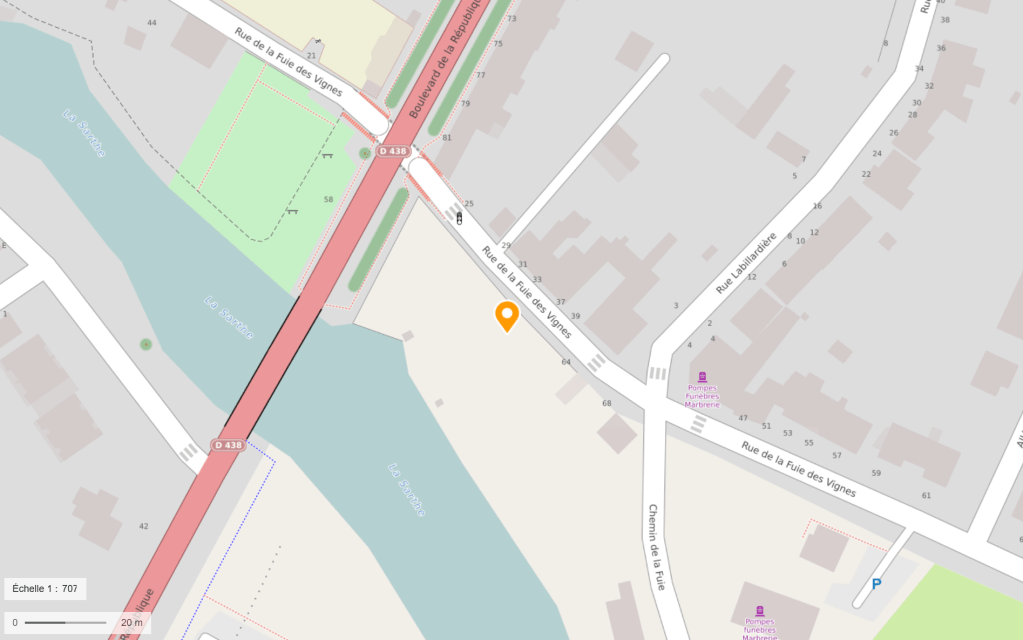

Un jour de confinement, muni d’une attestation de déplacement, signée par le porteur, je me suis rendu rue de la Fuie, pour vérifier une alerte : la destruction d’une ancienne auberge.

Ce jour même, le 10 avril 2020, j’ai contacté notre maire pour lui demander de revenir sur cette décision. Courriel resté sans réponse.

Ce bâtiment est l’un des dernier de la ville lorsqu’on la quitté au XIXe siècle. Il ferme aussi la perspective sur le boulevard de la République rehaussé : sans lui, nous sommes face à un mur, sans transition d’échelle. Il y a fort à parier que d’ici 10 ans, si l’auberge est détruite, cette parcelle sera toujours une dent creuse, sans aucune utilité.

Alors oui, ce n’est pas un édifice d’une architecture rare mais il est juste typique de l’architecture du début du XIXe siècle à Alençon. Ce genre de bâtiment trouve toujours preneur. Il s’en vend tout les jours sans que des experts municipaux ne les jugent dégradés, dangereux, inexploitables.

Le 14, l’auberge n’est plus qu’un tas de gravats.

Jean-David Desforges

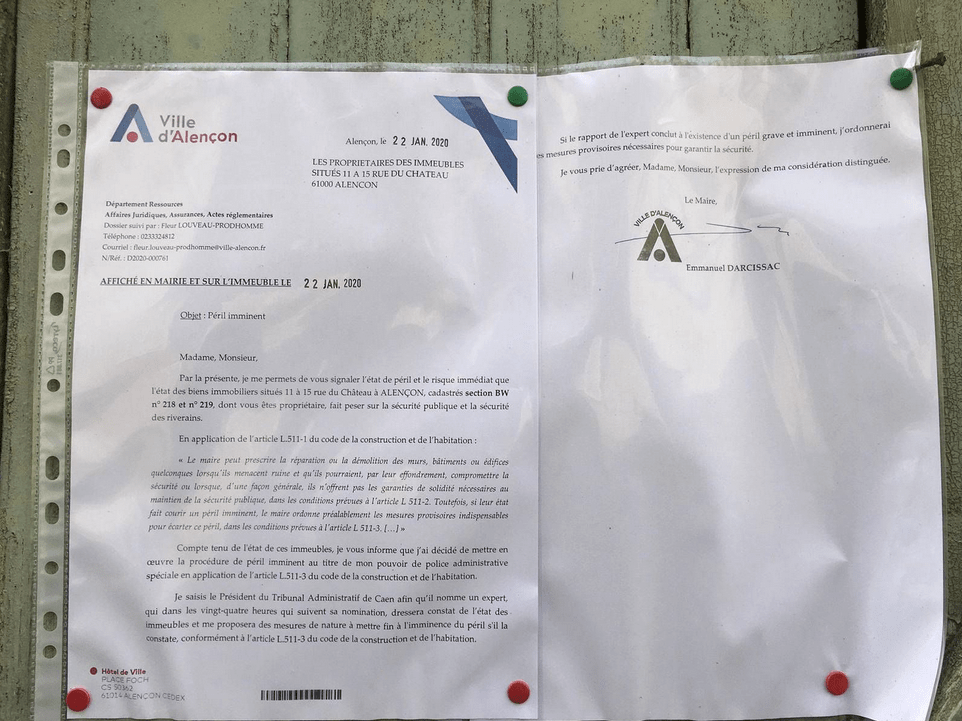

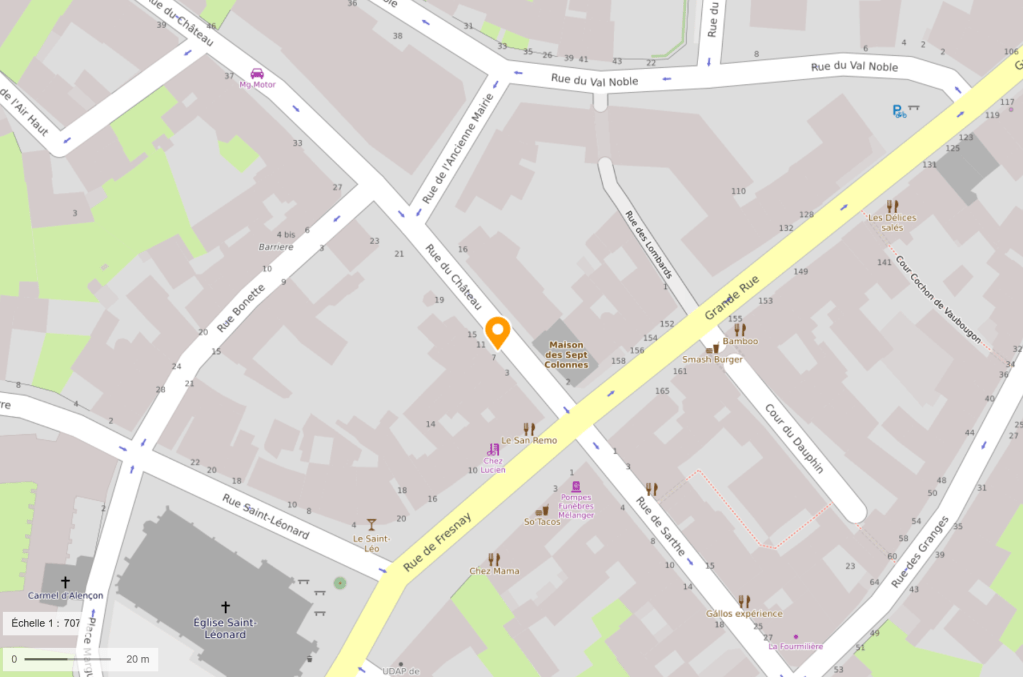

Voilà une bonne douzaine d’années que plusieurs maisons de la rue du Château sont en déshérence sans que cela ne perturbe grand monde, sinon les riverains. Et puis pouf ! Le 22 janvier apparaît un arrêté de péril imminent. Imminent depuis 12 ans ? Dans les semaines précédentes, des squatters ont fait voler en éclats les vieilles vitres. Des tessons de verre jonchent le trottoir. Conclusion : il faut démolir.

Ces maisons sont des maisons médiévales, construites sur de petites parcelles caractéristiques du tissu urbain de cette période. Nous sommes rue du Château, berceau de la ville. Ces parcelles sont occupées depuis le Xe siècle dans le premier noyau fortifié d’Alençon. Un millénaire d’occupation, ce n’est pas à négliger même si on l’a fait un peu plus loin dans le quartier. Mais nous ne sommes plus dans les années 1960-1970.

Mais revenons à nos barrières de sécurité. Elles offrent un abri pour jeter les poubelles en douce et un confortable « coin à pisse », pardonnez l’expression. C’est un avant goût du terrain vague qui va remplacer ces maisons. On en prend pour 50 ans, au minimum. Non ? Et les vénérables friches de la rue Bonette voisines ?

Sur l’arrière, on aperçoit une maison construite dans les années 1760-70. D’ailleurs, les maisons sur la rue, ont été frappées d’alignement à cette période. Ce que nous voyons, ce sont des façades en pans de bois médiévales remontées 1 m en arrière pour élargir la rue du Château.

Quasiment toutes les maisons de la Grande rue, et quelques unes de la rue du Château ont des façades remontées. Mais dans la majorité des cas, les façades sont rebâties en pierres. Rares sont celles qui réutilisent des éléments de pans de bois médiévaux. Il en reste… peu. Je vous les montre. Ici, Grande rue, près de Notre-Dame, le remplissage est en briques. On voit bien une poutre maîtresse apparaître en façade : c’est un indice de transformation entre 1755 et 1770.

Un peu plus loin Grande rue, nous avons une maison contemporaine des Sept Colonnes. Des éléments en bois conservés à l’intérieur jusqu’à il y a peu vont d’ailleurs servir de modèles pour reconstituer ce qui a disparu dans les Sept Colonnes. La façade est remontée avec des pièces de bois médiévales.

Toujours Grande rue,regardons à présent ce Monument Historique, qui ferme la Cour Cochon. L’étage a été remanié vers 1760-70 aussi. La structure est un mélange de pièces en place et d’assemblages du XVIIIe siècle.

Mais comment argumenter que ce sont des maisons transformées à la même période ? Avec cet assemblage formant le panneau sous les fenêtres, qui se retrouve dans trois des exemples connus, est-il nécessaire d’en écrire davantage ?

Pour la maison couverte d’un enduit, et dont on devine les pans de bois, regardons les baies, avec un linteau un peu cintré. Là aussi, nous sommes dans les années 1760-1770. Ce serait dommage de découvrir un pan de bois intéressant le jour de la destruction, n’est-ce pas ?

Alors que faire ? Puisque des fonds publics sont engagés pour ces maisons, pourquoi ne pas les sécuriser ? Un architecte y verrait-il un chantier insurmontable ? Pourquoi détruire et créer une friche pour les 50 ans qui viennent alors que la maison des Sept Colonnes en face va retrouver son lustre ? Ces maisons ont une place, une histoire un rôle à jouer dans notre environnement. Donc non, ne les démolissons pas.

Jean-David Desforges

Voici deux ans, la sculpture de Marcel Chauvenet, La Grotte, était éliminée de notre paysage urbain.

Aujourd’hui, elle est reléguée, en tas, dans un dépôt de matériaux… ce qui équivaut à un vandalisme institutionnel. En effet, en deux années pleines, si une quelconque volonté existait, le résultat serait fort différent.

Savez-vous qu’en 1981, alors que l’artiste installe cette fontaine à Alençon, il est aussi récompensé du prix de sculpture Germain Pilon pour La Chouette, commandée par le Smithsonian Institut (Washington DC) ?

Savez-vous également que ce démontage pourrait être assimilé en droit à une atteinte à l’intégrité de l’œuvre, même s’il est argué qu’elle est provisoire ?

Les droits d’un artiste doivent être respectés ; le propriétaire, qu’il soit public ou privé, ne peut disposer comme bon lui semble d’une création de l’esprit.

Jean-David Desforges

Hercule François de Valois est titré et apanagé duc d’Alençon car il est le troisième fils d’Henri II et de Catherine de Médicis, derrière Charles IX et Henri III, dont il est à partir du couronnement de ce dernier, le successeur désigné.

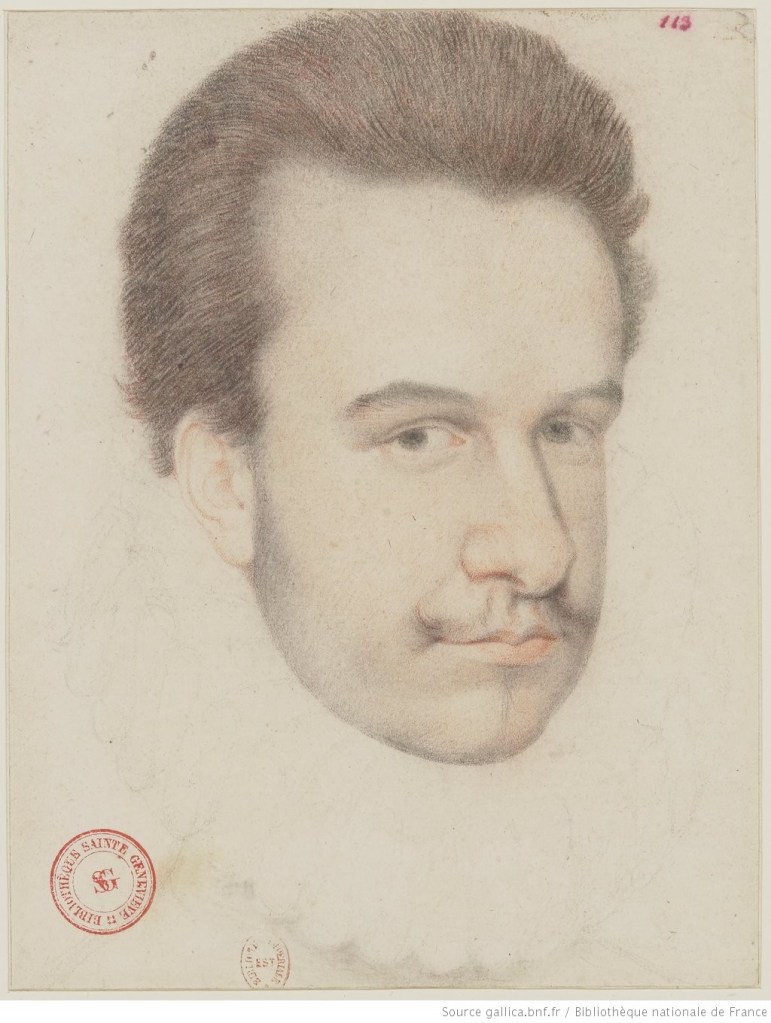

Membre de la famille royale, prince du sang, sa représentation est tout au long de sa vie un acte politique. La collection de ses portraits est particulièrement fournie. Quelques uns tranchent avec une tonalité intimiste certaine quand d’autres sont d’une ostentation criante, stricte reflet de ses prétentions sur la scène européenne soit en tant que promis à Élisabeth Ière d’Angleterre soit en tant que Prince Protecteur des Pays-Bas.

Hercule naît à Fontainebleau le 18 mars 1555. Petit et chétif, au teint mat, il est surnommé par sa mère « mon petit moricaud ».

Cet extraordinaire portrait en pied de Hercule a été commandé par sa mère, Catherine de Médicis. Le tableau a été offert à Elisbeth d’Angleterre au moment de la proposition de mariage. A 18 ans, Hercule-François est donc le potentiel prince consort d’Angleterre. Il fait aussi son entrée dans la politique, aux lendemains du massacre de la Saint-Barthélémy. Il rejoint le mouvement des Malcontents.

Loin des œuvres ostentatoires, le Livre d’Heures de Catherine de Médicis recueille 58 portraits de la famille royale. Réalisé entre 1572 et 1575, il abrite un portrait de Hercule avec ses attributs de prince du sang. La couronne est la marque de son rang de duc d’Alençon (à droite dans la galerie).

Sous l’angle intime, mais toujours avec l’ostentation obligatoire pour une lignée royale, ce tableau généalogique présente les membres de la famille royale depuis François Ier et la reine Claude. Réalisé à tempera sur du parchemin, il serait de la main de François Clouet. Hercule-François est dans l’angle inférieur droit.

En 1573, Vasari achève les fresques de la Sala Regia, antichambre de la Chapelle Sixtine. Sur la commande du pape Grégoire XIII, la Saint-Barthélémy y est célébrée (il n’y a pas d’autre mot par rapport au contexte). Herculeest à la droite de ses frères, le roi de Pologne Henri, et le roi de France Charles IX qui léve sont épée.

En 1582, Pierre Dumonstier (1543?-1601) réalise ce dessin qui sert de base à plusieurs tableaux. A cette période, Hercule a besoin de nombreux portraits officiels. Son rôle politique est plus affirmé. Il a réussi à prendre le dessus sur son frère Henri III (ligue des Malcontents et édit de Beaulieu). Il devient duc d’Anjou et « protecteur de la liberté » des Pays-Bas. Désormais, il a le titre de « Monsieur » à la cour, en tant que frère du roi et successeur désigné à la couronne. En effet, Charles IX meurt en 1574 et Henri III lui succède.

Les fonctions militaires de Hercule sont symbolisées par un plastron, une rondache, un casque empanaché et un bâton de commandement. Le portrait en pied ci-après appartenait à la galerie des Grands Hommes de l’archiduc Charles II d’Autriche-Styrie.

L’ambassadeur espagnol Francés de Alava, toutefois adversaire politique, écrivait : « Le duc d’Alençon comptait pour peu, homme très vicieux, faisant le catholique, mais bien plutôt le chef des athéistes… Il ne savait répondre avec esprit, ni à l’ambassadeur ni à personne. Tout ce qui sortait de la bouche de son entourage n’était que tromperie, burleria.«

Sur cet autre portrait en miniature, Hercule-François est coiffé de frisures, avec la barbichette en mouche, en vogue au début du règne d’Henri III, vers 1577. Ce type de portrait est propre à Nicholas Hilliard qui, outre son talent d’artiste, est appointé comme valet de la garde-robe du duc d’Alençon.

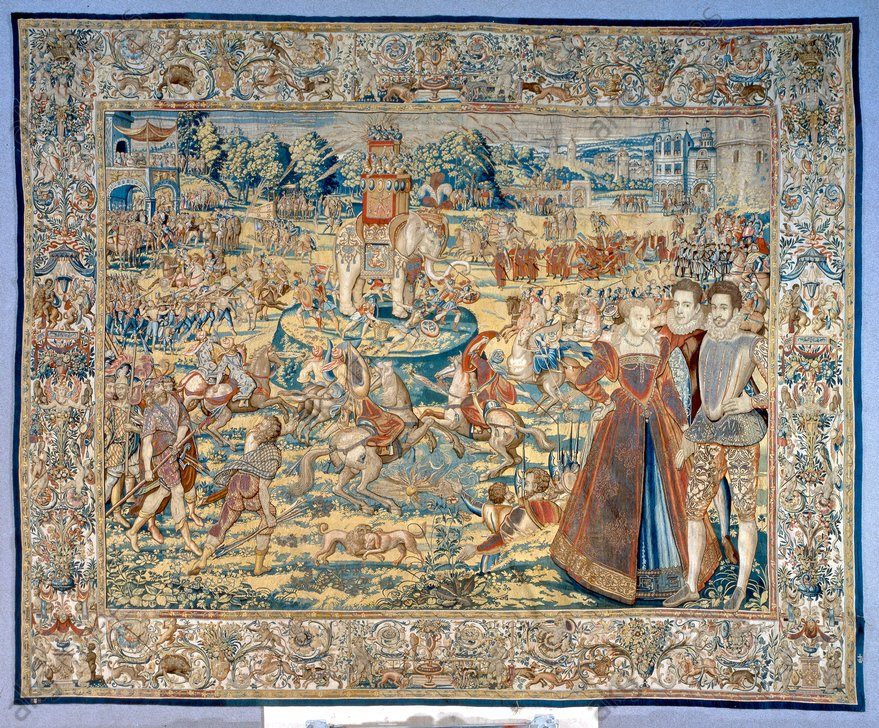

On retrouve Hercule-François en compagnie de sa sœur Margot sur ces tapisseries de la série Les Tapisseries des Valois, conservées aux Offices à Florence. Elles représentent des festivités de cour, autour de 1580.

En 1581, Hercule se prépare à monter sur le trône des Pays-Bas. Il passe alors quelques temps auprès d’Élisabeth d’Angleterre, où il décide de mener une campagne de communication. Plusieurs gravures à son effigie sont diffusées afin de le faire connaître et reconnaître. Il débarque aux Pays-Bas, depuis l’Angleterre, en février 1582.

Si l’image officielle est contrôlée et flatteuse, elle peut parfois être réaliste et désavantageuse. Sur plusieurs gravures, les traits de Hercule-François sont moins flatteurs qu’à l’accoutumée. Les traces de la petite vérole (variole) qu’il a contracté dans l’enfance sont mis en avant.

Le 19 février 1582, le duc d’Alençon fait son entrée en tant que roi des Pays-Bas à Anvers. En costume de sacre, il suit un itinéraire bien précis dans la ville sous un dais porté par six hommes. Il passe par un arc de triomphe alors qu’un feu d’artifice est tiré. L’événement a été longuement commenté et illustré.

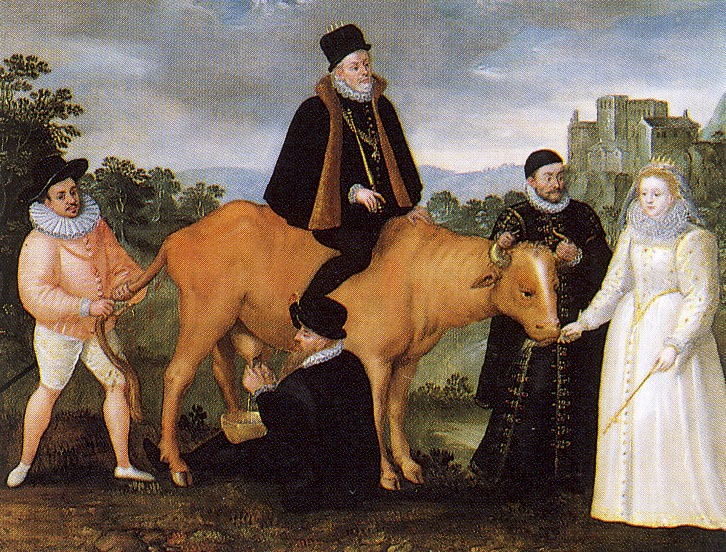

Évidemment, les manœuvres politiques pour monter sur le trône des Pays-Bas attire la satire, d’autant que le jeu des influences étrangères sont loin d’y faire l’unanimité. Deux tableaux rappellent ce climat : Pendant que la reine Élisabeth nourrit la vache à lait des Pays-Bas, le duc d’Alençon lui tire la queue. Philippe d’Espagne la chevauche en la cravachant et le prince d’Orange s’engraisse directement au pie.

Hercule est représenté ci-dessous dans une enluminure pleine page de son livre d’heures. Réalisé en 1582 par Joannes Bol, cet ouvrage magnifique ne sert que très peu de mois au duc d’Alençon qui décède le 10 juin 1584 d’une tuberculose pulmonaire, tout comme son frère Charles IX. Henri III décrète quatre jours de cérémonies funèbres. C’est l’une des premières fois où la cour s’habille de noir pour un deuil et non de pourpre. Un mannequin est dressé sur un lit de parade, le cercueil étant placé dessous, dans l’église Saint-Jacques-du-Haut-Pas, récemment achevée. Autre écart au protocole : Henri III et Catherine de Médicis aspergent le corps d’eau bénite. La dépouille embaumée est déposée dans le caveau des Valois de la basilique Saint-Denis. Le cœur est enfermé dans un reliquaire au couvent des Célestins à Paris.

Pour compléter ce catalogue des portraits du duc d’Alençon du berceau à la tombe, une image de son gisant aurait pu convenir. L’Histoire ne le permet pas comme nous allons le voir. Les membres de la famille royale sont inhumés dans la rotonde des Valois, une chapelle funéraire adjacente à la basilique de Saint-Denis. Commandée par Charles IX, elle reste inachevée, sans le dôme projeté et a souffert des intempéries. En 1719, le mausolée est détruit. Monuments funéraires et dépouilles sont installées dans la basilique où ils sont profanés en octobre 1793.

Jean-David Desforges

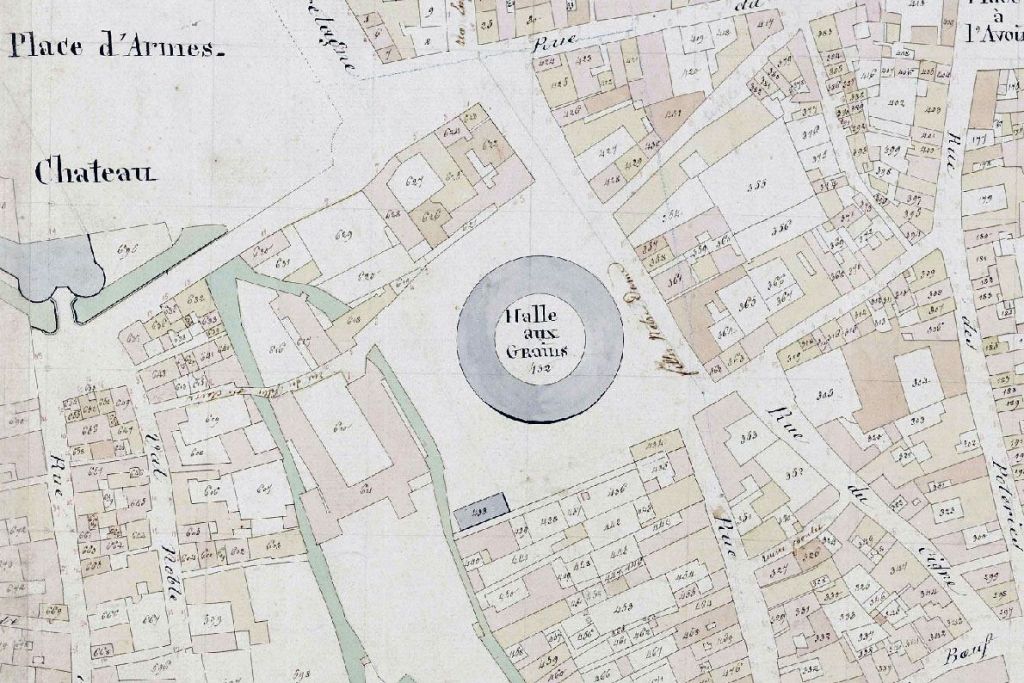

Remplaçant l’ancienne « halle aulx bleds » de la rue de « l’ancienne mairerie », l’édifice que nous connaissons tous, si emblématique, est décidé en 1803 par le conseil municipal. La construction débute en 1806 et s’achève en 1812. A l’origine, il n’y a pas de coupole. Et heureusement car en 1836 un incendie ravage la halle. Noircie, ruinée, elle est alors surnommée LE COLISÉE D’ALENÇON !

La halle au blé est construite dans le contexte du blocus continental imposé à la France durant le Premier Empire. A la même époque, des statistiques des productions agricoles sont commandées et l’utilisation des sols est rationalisée. L’amélioration de la production doit donc s’accompagner de sites économiques neufs et vastes comme cette halle.

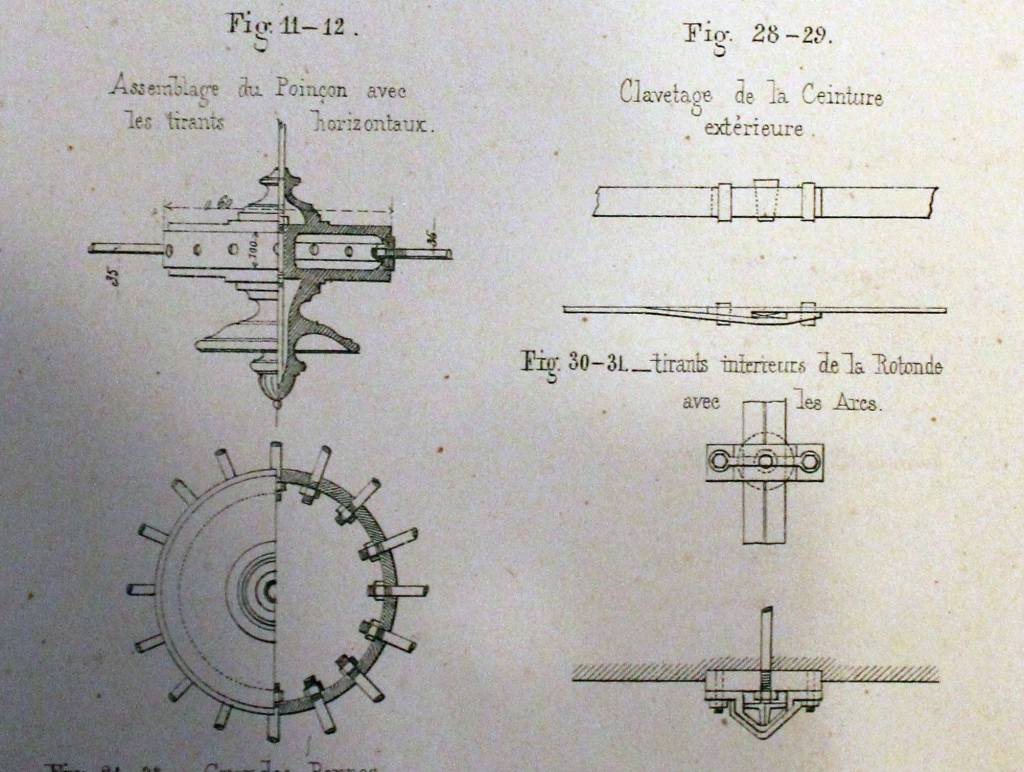

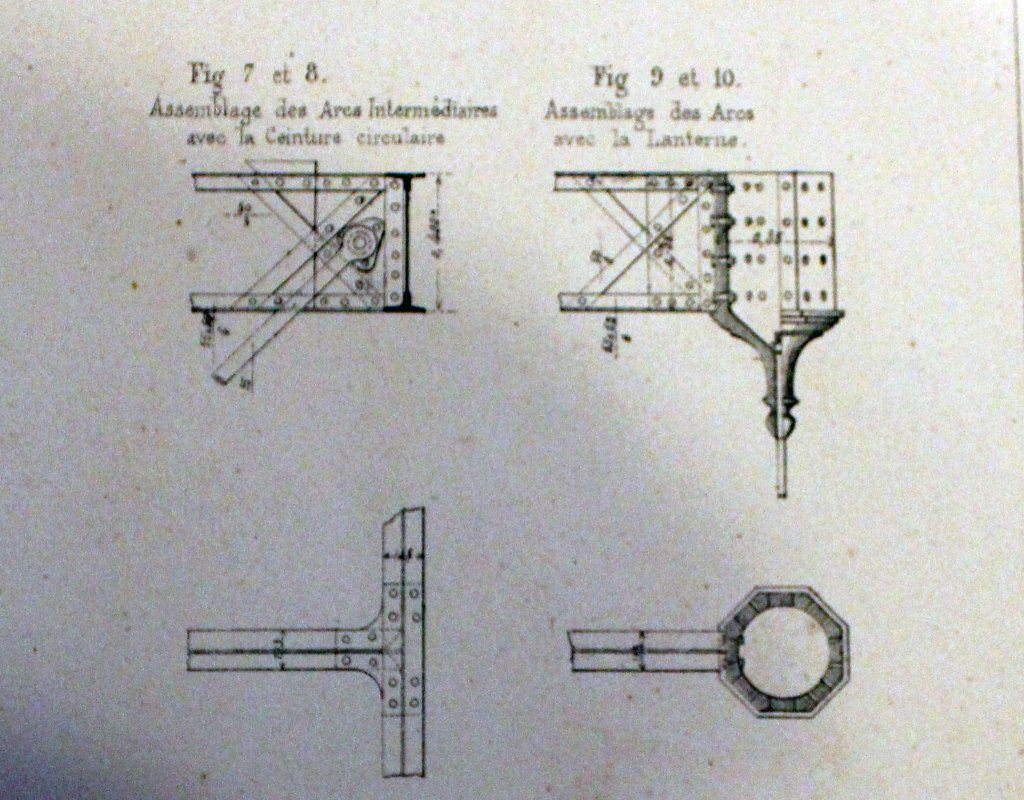

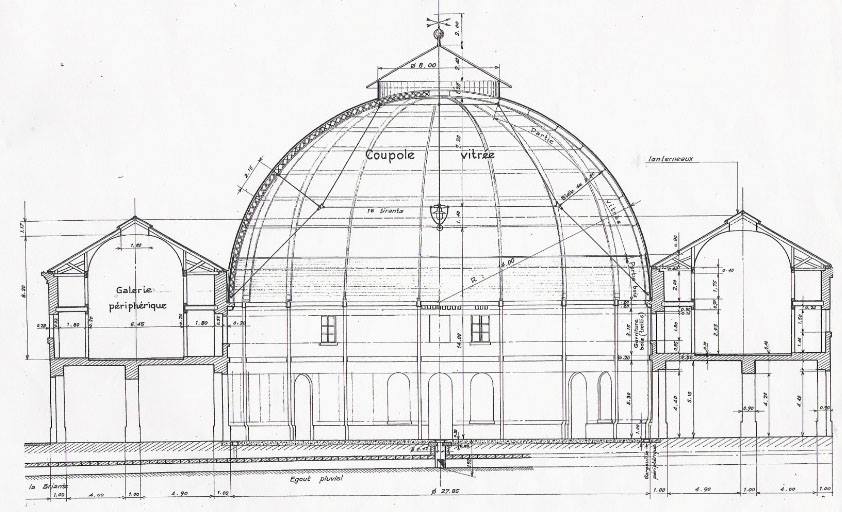

L’architecte départemental Charles Arnoul et l’ingénieur Charles Croquefer étudient en 1865 la conception d’une coupole pour coiffer la cour circulaire. Seize arcs reposent sur autant de colonnes creuses de fonte. Chacune supporte une poussée de 3,5 tonnes. Une telle légèreté a valu à la halle un autre surnom : la crinoline d’Alençon.

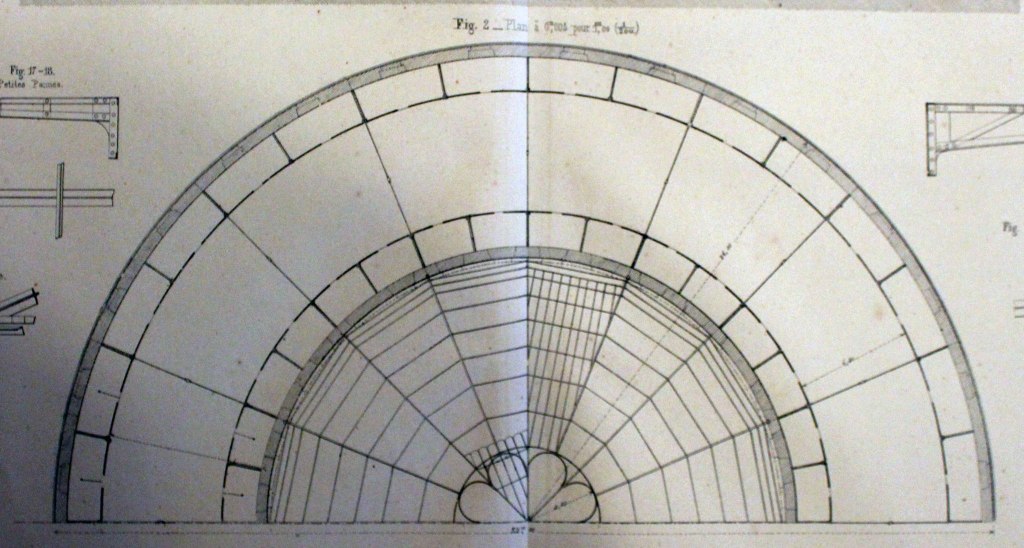

Les plans de la structure de la halle au blé ont été édités en 1866 dans les Annales de la Construction. En voici des détails dignes d’admiration tant pour la technique que pour l’esthétique.

Quand Silas Broux imaginait la halle comme un véritable grenier à blé… En réalité, le monument était un marché où les ventes entre producteurs et grossistes se faisaient sur le mode des foires. Bien d’autres denrées y étaient vendues aussi. Les arcades étaient occupées par des échoppes temporaires. Les stocks de grains étaient à l’étage, au sec. On voit encore aujourd’hui les portes d’accès en hauteur.

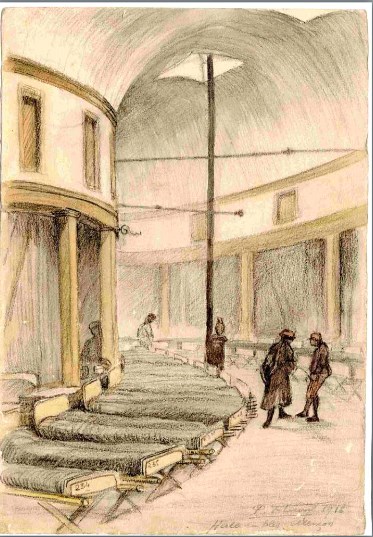

Ce sont les Prussiens qui inaugurent fin 1815 la halle aux blés en tant que caserne. Ils y reviennent en 1871. Le monument se prêtant à cet usage, dans les années 1890-1900, des troupes de réservistes de l’armée française qui y sont cantonnées chaque été. Cette photographie a été plusieurs fois éditée comme carte postale. A nouveau les réservistes des années 1900. Cette fois la prise de vue permet d’apprécier le rythme classique des arcs et la stéréotomie. 1916, l’édifice est toujours dévolu aux militaires. Ce dessin de Fleurel représente l’étage de la Halle aux Blés aménagé en hôpital militaire de l’Arrière.

L’après-guerre 1870-1871 correspond aussi à un changement dans les pratiques agricoles. Les machines à vapeur changent la production mais aussi les moyens d’échange. Les foires aux grains déclinant, il faut trouver d’autres usages à la halle aux blés. L’étage sert à plusieurs reprises de salle d’exposition. Ce document est le souvenir d’une manifestation artistique en 1910.

L’art et la halle au blé, c’est une tradition qui se poursuit de nos jours, comme vous le savez, avec par exemple, au long des années, la biennal de la galerie Goupil, le festival Art sur le Fil.

Jean-David Desforges